「心臓弁膜症」の初期サインは見逃さずに適切な治療を

加齢によって罹患率が高くなる傾向にあるという「心臓弁膜症」。ゆっくり進行していくため、気づきにくく、はっきり自覚症状が現れる頃には状態がかなり悪化していることもあるそうです。そんな“怖い”心臓弁膜症について、今回は、心臓血管外科の専門医、葉山ハートセンター副院長の片山郁雄先生に話を聞きました。

片山郁雄 先生

低侵襲心臓手術認定医、心臓血管外科専門医、外科専門医

年齢と共に心臓の弁の石灰化(硬化)や変性が起こり「心臓弁膜症」に…やがて不整脈や心不全症状の原因に

「動悸や息切れ、疲れやすさや、むくみに悩まされていませんか。それは“心臓弁膜症”の症状かも知れません」と語るのは、葉山ハートセンター副院長の片山郁雄先生。

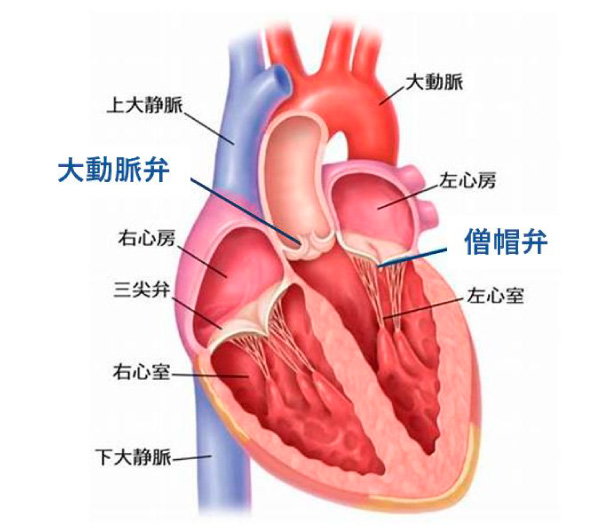

心臓には4つの部屋があり(下画像)、それぞれの部屋の出口には血流の逆流を防止する弁があります。高齢化とともに心臓の血液の逆流を防ぐ「弁」の機能が弱まると、心臓に負担がかかって肥大し、やがて不整脈や心不全症状がみられるようになるそう。

「つまり、弁が正常に機能しなくなった状態を心臓弁膜症といいます」(片山先生)。

<質問>大動脈弁狭窄症と僧帽弁閉鎖不全症について教えてください

<片山先生> 弁膜症には、弁が固くなって通過しにくくなる「狭窄症」と、きちんと閉まらず逆流が生じる「閉鎖不全症」があります。

以前はリウマチ熱の後遺症として発症するケースが多かったのですが、現在は加齢や動脈硬化などによるものが増えています。特に増加しているのは、動脈硬化性の大動脈弁狭窄症や、変性性の僧帽弁閉鎖不全症です。

症状は、動悸、息切れ、胸痛、失神、食欲不振、浮腫など多種多様。ゆっくり進行していくため気づきにくく、はっきりとした自覚症状が現れる頃には、心臓や弁の症状がかなり悪化していることがあるため注意が必要です。健康診断などで心雑音を指摘されて見つかることもあります。

<質問>治療法を教えてください

<片山先生> 軽症のうちであれば内科治療が可能です。内科治療では弁そのものを治すわけではなく、薬で症状を緩和したり、進行を抑制したりすることで、心臓にかかる負担を取り除きます。しかし根本的治療は外科的手術となります。

心臓弁膜症の手術には、機能しなくなった弁を切除し交換する弁置換術や、自己の弁を温存しつつ問題のある部位を修復する弁形成術があります。

しかし、高齢や併存疾患などさまざまな理由で、手術によって多くの負担が掛けられない患者さんは少なくありません。当院では、このような人たちに新たな根治療法の選択肢を提供できるようになりました。

手術の負担が軽減される「ミックス 低侵襲心臓手術」

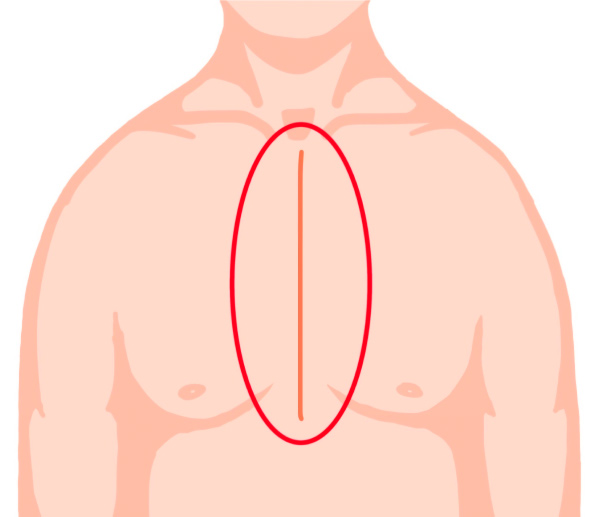

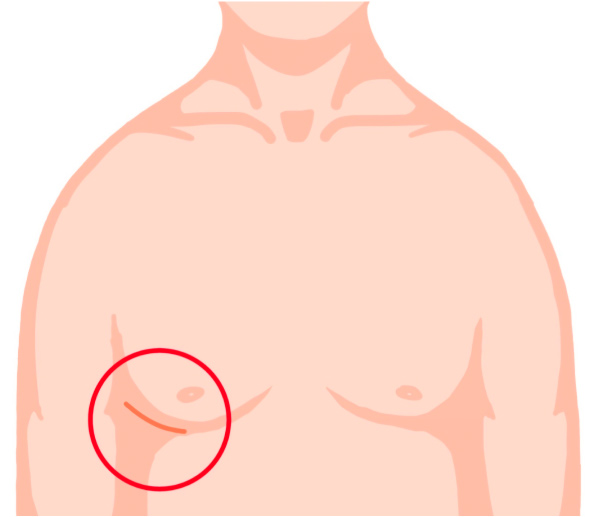

中でも、胸を大きく切開せずに肋骨の隙間から手術を行うMICS(ミックス)を取り入れ、患者さんの体への負担に配慮した治療法が注目されています。

腋(わき)の下もしくは乳房の下を5~7㎝切開して、肋骨の隙間から心臓の手術を行うもので、肋骨を切らないため、術後の創部痛も少なく、また運動制限も少ないため早期に社会復帰が可能になります。

<公開医療講座情報>葉山ハートセンターでは、毎月公開医療講演を行っています

今回お話しを聞いた片山郁雄先生が副院長を務める葉山ハートセンターは、2000年に心臓病治療を専門とする病院として開設。とりわけ成人心臓外科手術と不整脈治療の分野で地域社会に貢献してきました。

現在では、内科や外科、脳神経外科、救急総合診療科、婦人科などの診療科も併設し、地域の幅広い医療ニーズに対応しています。

また、地域に貢献する医療を目指し、毎月公開医療講演を行っています。

7月には片山先生講師による「心臓弁膜症」の講座も実施されます。

スケジュールなどの詳細は下記公式HPから。

https://www.hayamaheart.gr.jp/seminar/#gsc.tab=0

| 葉山ハートセンター | |

|---|---|

三浦郡葉山町下山口1898-1 | Googleマップ » |

|

8:15~11:30/13:30~16:00 |

|

046-875-1717

公開日2025/06/26