【編集部日誌】文化の日に明治神宮・秋の例大祭で大日本弓馬会が流鏑馬神事を挙行

2025年11月3日、「大日本弓馬会(鎌倉市)」が、明治神宮の空の例大祭で、恒例行事となる流鏑馬を奉納。招待を受けたLien編集部が取材に行ってきました。

国内外から訪れた大勢の観覧者の中、挙行された流鏑馬神事

明治神宮の秋の例大祭に訪れた国内外の観光客が見守る中、開催された流鏑馬神事。

単に武技を競うのではなく、世の中の平和と幸せへの祈りを込めて行う神事である流鏑馬。騎射に先立って、馬上からの天下泰平・五穀豊穣・万民息災を祈念する「天長地久の式」の美しい所作に、観覧者も息をのんでいました。

流鏑馬とは?

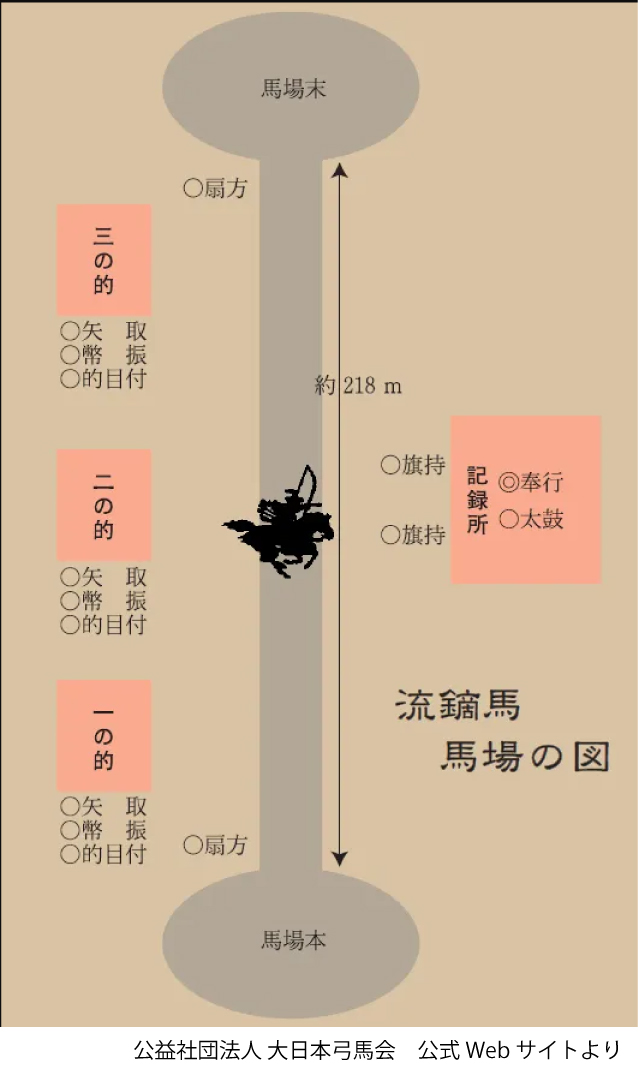

武者姿の射手が、疾走する馬上から三つの的を射抜く「流鏑馬」。鎌倉時代から続く伝統武芸は間近で見るほど圧巻です。流鏑馬の語源は、「矢馳せ馬(やばせめ)」が転じたもの、その字句も「馬に乗って鏑矢を射流す」に由来するといわれています。この射術と馬術との結びつきは騎射と呼ばれ、最高の武芸とされていました。

大日本弓馬会が維持保存する武田流の流鏑馬の装束は、武官の装束が転じたものと考えられているそう。「鬼面綾檜笠(きめんあやひがさ)」を頭にかぶり、「直垂(ひたたれ)」を着て、左腕には家紋をあしらった「射篭手(いごて)」を身に付けます。腰には鹿の夏毛を用いた「行縢(むかばき)」をはき、「前差(鎧通し)」を差し、「太刀」を佩き、「弦巻」をつけます。履くのは「射沓(いぐつ)」で、腰には「神頭(じんとう)」と呼ばれる鏑矢を手挟みます。

流鏑馬の騎射の流れ

①素馳

矢を放たずに馬を走らせ、馬を馬場に慣らせます。出場するすべての馬が走ります。

↓

②奉射

数人の組に分かれて、一頭ずつ矢を放ちながら馬場を駆け抜けます。グループの全頭が走り終わったら、馬場末からそろって馬に乗って戻ります。これをグループごとに2回、合計4回行います

③競射

奉射(ほうしゃ)の成績上位者が腕を競う「競射」では、的が小さな土器的に替わります。

小さな土器の的は、的中すると中から五色の紙が舞い散ります。1頭ずつ矢を放ちながら馬場を駆け抜け、これを2回行い、最も多く的中させた射手が最多的中者になります。

明治神宮の境内西芝地に設けられた馬場は、深い森と松に間込まれた美しい景観が特徴です。

大日本弓馬会では、恒例行事、特別行事を行っています。

今後の予定など詳しくは同会のホームページでチェックを。

大日本弓馬会公式HP>>https://yabusame.or.jp/

| 公益社団法人 大日本弓馬会(事務局) |

|---|

鎌倉市御成町20-43 ☎0467-24-3600 |

公開日2025/11/26