【編集部日誌】疾走する馬上から的を射る日本古来の実践的弓馬術「流鏑馬」見学

「大日本弓馬会」は、流鏑馬の聖地ともいえる“武家の古都”鎌倉から、日本弓馬術を代表する「流鏑馬」や「笠懸」の故実を継承して魅力を発信しています。

10月19日(日)に開催される京都・上賀茂神社での笠懸神事、11月3日(日祝)に開催される東京・明治神宮での流鏑馬神事に向けて

本番さながらの稽古が行われていると聞き、見学に行ってきました。

~大日本弓馬会 御殿場・稽古場見学~

朝9時/礼に始まり、礼に終わる。まずは小池師範による朝礼から始まります。

武道であり神事でもある流鏑馬。凛とした緊張感が漂います。

乗馬、弓などそれぞれの基礎練習で技を磨いていきます。

馬場では騎乗しての稽古が始まりました

本番さながらの流鏑馬稽古の様子

この日は、海外向けの情報を発信しているインフルエンサー2人が取材のため来場。乗馬体験をしていました。

流鏑馬とは

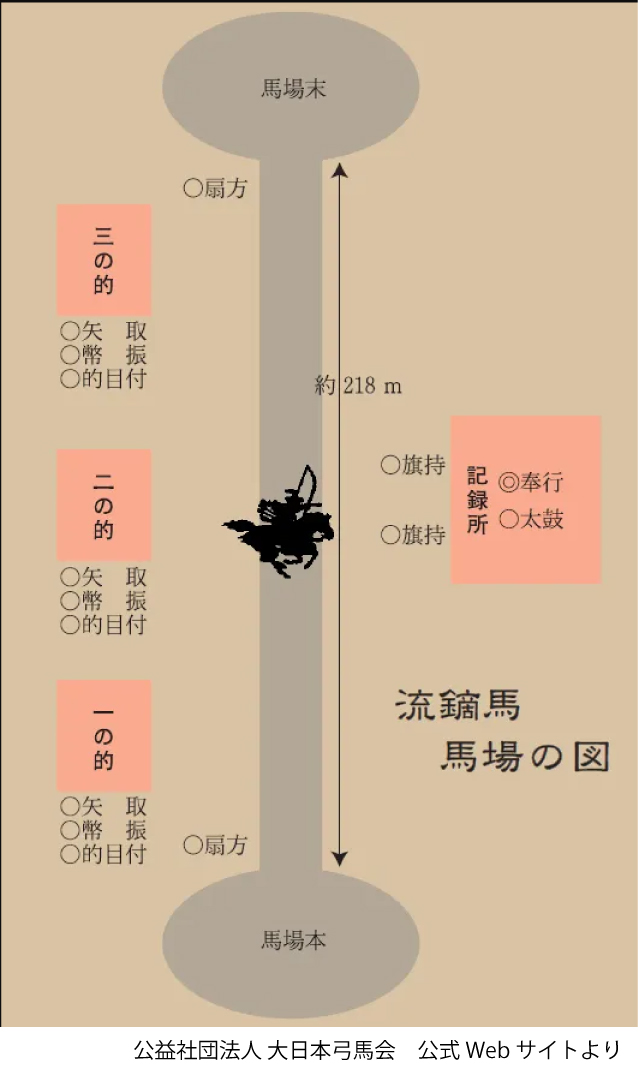

武者姿の射手が、疾走する馬上から三つの的を射抜く「流鏑馬」は鎌倉時代から続く伝統武芸。流鏑馬の語源は、「矢馳せ馬(やばせめ)」が転じたものだそう。その字句も「馬に乗って鏑矢を射流す」に由来するといわれています。この射術と馬術との結びつきは騎射と呼ばれ、最高の武芸とされていました。

流鏑馬“騎射”の流れ

馬は観客席から向かって左側の馬場本(スタート地点)から右側馬場末(ゴール地点)に走ります。

①素馳(すばせ)……矢を放たず馬を走らせ、馬を馬場に慣らせます。出場する全ての馬が走ります。

②奉射(ほうしゃ)……一の組(第一グループ)から1頭ずつ矢を放ちながら馬場を駆け抜けます。一の組の全頭が走り終わったら、向かって右側の馬場末からそろって歩いて戻ります。これを一の組が2回、二の組が2回、計4回行います。

③競射(きょうしゃ)……奉射の成績上位者が出場する腕比べ。一頭ずつ矢を放ちながら馬場を駆け抜けます。これを2回前後行い、最も多く的中させた射手が最多的中者となります。

大日本弓馬会とは

公益社団法人 大日本弓馬会(鎌倉市)は鎌倉時代から800年以上にわたり継承されてきた日本が誇る伝統の流鏑馬、笠懸を後世に伝えることを目的に、流鏑馬の弓馬礼法を維持保存し、武家の古都・鎌倉から、その魅力を発信しています。

神事である流鏑馬は、単に武芸を競うのではなく、天下泰平・五穀豊穣・万民息災などを祈念する想いも込められています。大日本弓馬会では、流鏑馬(やぶさめ)や笠懸を神事として奉納。2025年10月には京都・上賀茂神社で。11月には東京・明治神宮で流鏑馬神事が行われます。人馬一体となった神事は心洗われます。みなさんも機会があれば実際に見てみてください。

イベント情報

■笠懸神事【上賀茂神社】

2025年10月19日(日)13:00~

場所:上賀茂神社 京都府京都市北区上賀茂岡本町

毎年10月第3日曜の13:00から大日本弓馬会によって奉納される笠懸神事。疾走する馬上から水平に的を射る遠笠懸、地面にある的を射る小笠懸などが行われ、「流鏑馬」のより実戦的な弓馬術として知られています。

京都観光オフィシャルサイトhttps://ja.kyoto.travel/event/

■明治神宮流鏑馬神事【明治神宮】

2025年11月3日(日・祝)13:30~

場所:明治神宮西参道沿芝地 東京都渋谷区代々木神園町1番1号

明治神宮では、大正9年、鎮座奉祝流鏑馬が武徳会より奉納され、昭和7年以降は全日本本弓馬会より毎年奉納されました。昭和20年に一度中断しましたが、昭和28年に復活し現在は大日本弓馬会によって奉納されています。

明治神宮公式サイト https://www.meijijingu.or.jp/taisai/

| 公益社団法人 大日本弓馬会 事務局 |

|---|

鎌倉市御成町20-43 ☎0467-24-3600 |

公開日2025/10/01